Bombe humaine

Jacques Rivette fut l’un des premiers à participer à cette expérience incroyable et éminemment novatrice qu’est ce premier long-métrage de Borowczyk, au départ projet de série dont le pilote est Le Concert. Selon lui, le film « est complètement réussi, parce que c’est vraiment un film […] qu’on voit en sachant à peine ce qu’on voit. Je me rappelle que je suis sorti complètement ahuri, sans savoir si c’était bien ou pas. J’y ai repensé pendant très longtemps ». Comment qualifier autrement que par le terme « ahurissant », ce chef-d’œuvre marginal des productions des années 60, qui rappelle les pièces de théâtre de Ionesco ou encore l’art caricatural journalistique dont l’auteur possède une certaine expérience et qui bouleverse toutes les conventions de la narration et de la figuration classiques ?

La filiation de Borowczyk et Ionesco, dans leurs thématiques et leur philosophie toute moderne, se retrouve dans la peinture partagée d’une société aux conventions et à la morale éclatées, aux habitudes à la vanité exposées, à la cruauté grimpante et à l’industrialisation déshumanisante. En somme, ils se placent en témoins ahuris de la décadence d’une époque jalonnée par les guerres mondialisées, l’angoisse eschatologique initiée par la Guerre Froide et la course à la bombe nucléaire, ou encore la prédominance du matérialisme et des médias abêtissants. Face à un tel constat, le réalisateur ne pouvait en rendre compte qu’à travers l’absurde, mettant en lumière l’incohérence des débris de notre société.

Paradoxalement – et c’est ce qui fait toute la force du film -, c’est avec une incontestable maîtrise cohérente que Borowczyk compose son œuvre d’apparence anti-narrative. Il s’attache au principe du courant absurde et surréaliste (en en perpétuant ainsi l’héritage, avec de nombreuses influences de Dali ou encore de Man Ray), celui de dérouter le récepteur de l’œuvre. Le fil conducteur n’est pas narratif, n’est pas non plus logique, mais bel et bien esthétique. En effet, le monde aseptisé, réduit à des tracés rectilignes et rationnels de l’espace fictif où évoluent les personnages semble représenter l’idée d’un monde universel, d’un théâtre où se dévoilerait, à l’instar des tragédies classiques, l’âme de l’humain à la lumière de la société dont il est question. Les personnages portent de même cette fonction représentative : dès l’ouverture, Mme Kabal est montrée comme un « tronc commun ». Sans mauvais jeu de mots, on assiste à une phase d’ « auto-création » du personnage qui se choisit une tête à placer sur son corps immuable. En somme, elle est une dans la multiplicité de ses représentations. D’ailleurs et c’est le réalisateur lui-même qui le dit, il s’agit là d’ « une heure et demie pour observer la vie, les événements d’un couple de personnages, sans avoir la prétention de raconter une seule histoire, parce qu’il y en a mille ».

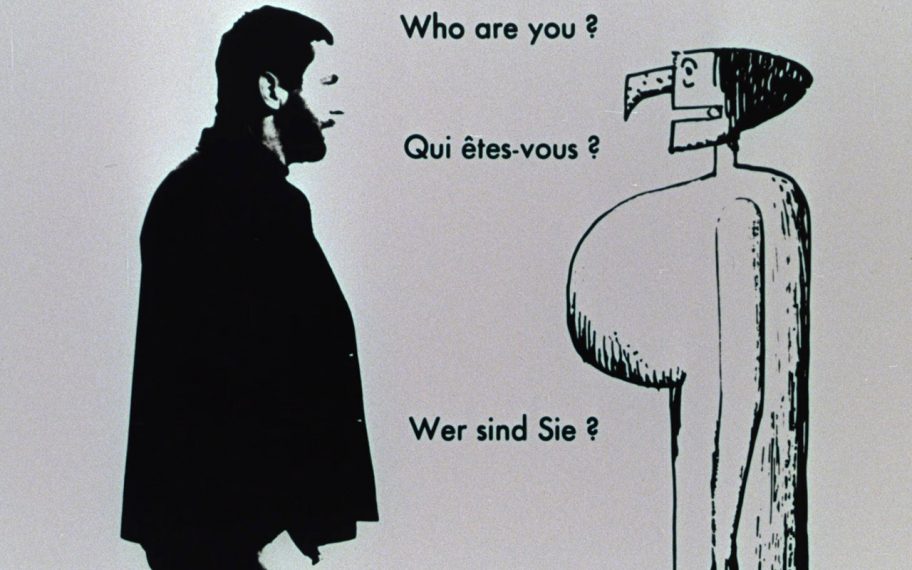

Cette volonté de présenter un spectacle anthropologique se double d’un autre niveau de lecture, instillé par le génial prologue en présence du réalisateur, filmé, faisant face à son héroïne. On assiste à sa création, puis au dialogue du premier donnant des instructions à la deuxième. Mais, comme dans le mythe du Pygmalion ou de Frankenstein, la créature prendra le dessus et fera montre de sa nature violente et émancipatrice. Même le réalisateur sera transformé en son alter-ego, Mr Kabal, démontrant de la force cruelle de l’œuvre d’art sur la réalité. L’artiste moderne ne peut plus la contrôler au même titre que la société devient de plus en plus incontrôlable, incohérente.

Borowczyk a donc cette idée d’utiliser comme un « patron de départ », une base matérielle sur laquelle les choses se modifient. L’idée d’altération mécanique, de « transhumanisme » avant l’heure, est portée par une Mme Kabal se modifiant et se morcelant tout au long de l’œuvre, ainsi que par un espace où l’artiste intervient telle une force immanente à travers la métaphore des pinces célestes. Grâce à ces dernières et à la mise en abyme du travail artistique, la cruauté inhérente à l’œuvre est amplifiée : dans un monde sans Dieu désillusionné, plus personne hormis l’artiste n’est à même de construire du sens, car l’artiste épouse le non-sens de la vie.

Le film, à la manière des courants abstraits et déconstructivistes des XIXème et XXème siècles (pointillisme, collages cubistes, etc.), se bâtit sur des rimes, des répétitions, des touches sonores et visuelles répétitives dont l’impact est renforcé, permis notamment par un grand travail sur une bande-son éclectique aux multiples bruits d’apparence désordonnés.

En outre, Boro s’attache à constamment renverser ce que l’on voit, pour montrer la nature inconstante et relative de l’Homme : d’abord en crise, puis s’aimant, puis se poursuivant, mus par des pulsions meurtrières, le couple passe d’un état à l’autre sans réelle logique. Et, tout comme la possibilité de déposer son imposante poitrine loin d’elle pour Mme Kabal, chaque élément de l’œuvre se détache, se distingue du reste pour permettre une dissection très fine de l’humain. Le corps devient bâtiment industriel sinueux, et le cœur est remplaçable par des pierres.

C’est bien cette métaphore du cœur qui porte le sens de l’œuvre. Remplacé par des objets sans vie qui semblent rythmer l’ennui et la répétition du quotidien soulignés dans l’œuvre, il permettra à Mme Kabal de produire des munitions. Borowczyk nous pose tout simplement devant la division entre sentiment et raison, répression et exaltation. Et ce qui est fou, c’est qu’il choisit le deuxième comme vainqueur, remuant le spectateur moderne et l’obligeant à réfléchir sur les conséquences de ses actes.

Par l’utilisation savante et mécanique du « banc-titre » (appareil permettant de filmer des images dessinées tout en reproduisant les mouvements cinématographiques), Borowczyk bloque la vision du réalisateur étourdi par l’absurde de l’action sur un chemin déterminé, radical, frontal. Comme dans son film Blanche, il opère une découpe clinique de montage et de composition pour mieux isoler le sens et diffuser la froideur de ce qu’il observe. Mais quelques embardées stylistiques, tout comme dans Blanche, insèrent dans l’œuvre des prises de vue réelles. Elles permettent sans doute, au travers du regard de Mr Kabal assisté par les jumelles, de témoigner à la fois de l’idéal romantique de ce dernier (les vues présentant des femmes dans des postures lascives), mais aussi le désir d’échappatoire du cadre moral imposé par le dessin de Boro, pour tendre vers la liberté de la caméra, filmant le réel.

On assiste alors bien plus à la confrontation de l’amour et du rationalisme extrême, illustré par la peinture d’un mariage conventionnel occidental. Le monde ici se réduit à un enfer mécanisé, et la mort l’emporte pour faire office de catharsis finale. Et, comme le veut la définition antique de ce procédé, lorsque s’achève le film, on semble enrichi d’un plus grand équilibre alors même que l’on vient d’assister à un fourbi complètement fou.

Note: